手・足のシビレ

- 長時間のパソコン作業で指が痺れる…

- スポーツ中に手や足が痺れる…

- 物を持っているときの左右の手の感覚が違う…

- 座っていると足が痺れる…

- 薬を飲んでいるけど痺れが治まらない…

手のシビレ | スポルト鍼灸整骨院 多磨店

手を支配する神経は大きく3つに分けられます。

手の外側(甲側)を支配する橈骨神経、手の内側(掌側)を支配する正中神経、小指側を支配する尺骨神経に分類され、これらの神経が外傷やオーバーユースなどによって筋肉やその他の組織に障害されて神経障害を起こします。

橈骨神経麻痺

橈骨神経が絞扼されるものを橈骨神経麻痺と言います。

上腕骨の骨折に合併するものや、ハンドル操作など腕の使い過ぎ、腕枕などの圧迫によって起こります。主に親指側のシビレや感覚障害を生じます。

正中神経麻痺

正中神経が障害されるものを正中神経麻痺と言います。

肘周辺の骨折、または家事、仕事、スポーツ活動などによる過度の腕の回内・回外、肘の曲げ伸ばし運動により起こり、主に中心から親指側にかけてシビレや感覚障害が生じます。

手首付近での障害では、指と人差し指で綺麗に丸を作ることができなくなる母指球の麻痺や、さらに親指と手のひらが同一平面状にくる「猿手」と呼ばれる状態になります。

尺骨神経麻痺

尺骨神経が絞扼されるものを尺骨神経麻痺と言います。

骨折後の成長障害、変形性関節症に伴うものがほとんどですが、ガングリオンなどによる圧迫や、長時間の肘を曲げた状態にしていたりでも起こります。

主に小指側のシビレや感覚障害を生じます。

小指側の筋肉に萎縮が認められ、「鉤爪指」や「フローマン徴候」を生じます。

足シビレ | スポルト鍼灸整骨院 多磨店

坐骨神経痛

下半身は主に坐骨神経によって支配されています。

坐骨神経は人体で一番太くて長い抹消神経で、腰から殿部、太もも裏、膝の裏にかけて伸びています。

この神経がさまざまな原因によって圧迫されて、坐骨神経痛につながります。

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、脊柱分離症、腰椎すべり症、梨状筋症候群、変形性腰椎症、外傷などによって起こります。

症状としては腰や臀部、ハムストリングス、ふくらはぎ、足先などに電気が走ったような痛みやシビレ、下肢の張り感などが生じます。

手・足のシビレの施術 | スポルト鍼灸整骨院 多磨店

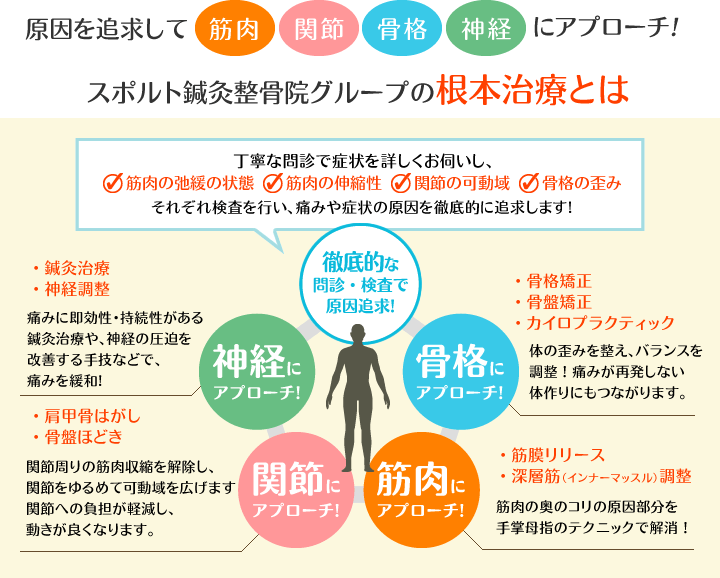

スポルト鍼灸整骨院 多磨店では、踵の痛みに対して「骨盤・骨格矯正」「筋膜リリース」「深層筋調整」「神経調整(鍼灸治療)」などを最適に組み合わせて根本改善を行います。

お困りの方お1人お1人の症状に合わせた「オーダーメイド施術」です。

「骨盤・骨格矯正」で痛みの発生源を根本改善します。

骨盤は身体の土台、背骨は大黒柱です。

骨盤の歪みを矯正し、土台となる骨盤が正しいポジションに安定することにより、再び背骨が正常なS字カーブを描いて、痛みの発生源を根本から改善していきます。

痛みやシビレなどの不調を改善するにも、まずは骨組みから整えることが大切です。

「筋膜リリース」で筋肉の柔軟性を取り戻し、血流改善します。

筋肉を包み込む「筋膜」をリリースすることで、凝り固まった筋肉の柔軟性を取り戻し、全身の血流を改善し、リンパの流れを促進していきます。

筋肉が凝り固まったままの状態では、骨盤・骨格矯正の効果も半減してしまいます。

矯正された骨盤を維持させるためにも、患部の筋肉を柔らかくすることは必要不可欠です。

筋肉が柔軟性を取り戻すことで、骨盤が正しいポジションに安定し、内臓の働きやホルモンバランスも改善されます。

「神経調整」で神経の伝達異常を改善します。

痛みやシビレなどが長く続くと、神経も筋肉と同様に疲労し、感覚異常や知覚鈍麻、または神経過敏状態を引き起こしています。

骨盤や筋肉が正しい状態に戻ることで、ある程度の改善は見込めますが、慢性的な痛みやシビレの症状には、鍼灸治療を取入れた神経調整を行います。

神経調整で、神経の疲労を取り除き、慢性的な痛みやシビレをリセットします。

スポルト鍼灸整骨院 多磨店では、お1人お1人の症状にとって最良の「施術プログラム」を個別に作成します。

施術プログラムに従って、毎回の改善度合いを確認しながら、「骨盤・骨格矯正」「筋膜リリース」「深層筋調整」「神経調整(鍼灸治療)」を組み合わせて根本治療して行きますので、ご自分の完治までのステップや、最終ゴールも分かりやすくて安心です。

症状が改善された後も、二度と再発しないために、体操やストレッチなどの指導も十分に行います。

「痛みを取って根本改善」そして「元に戻らない体作り」、これがスポルト鍼灸整骨院 多磨店の根本治療です。

慢性的な痛みや原因のはっきりしない痛みでお悩みの方は、スポルト鍼灸整骨院 多磨店に是非一度ご相談下さい。

《※本記事はスポルト鍼灸整骨院代表 / 川田英雄(厚生労働大臣認可 : 柔道整復師)が監修しています。》